初めに,用語を整理したい。現代的な意味での鍵盤を構成する要素は大きく分けて,電気接点機構と,ばね機構に分類できる。電気接点は文字通り電極の接触により導通を制御する部分である。これが不良であればPC本体に信号を送ることはできない。この意味で電気接点機構は,キーボードとしての最低要件をなす。

一方,ばね機構は鍵に加えた力と変位の関係を制御する。つまりは押し心地を決める部分である。電気接点を電気工学的な部材であるするなら,ばね機構は人間工学的な基準で設計されるべき部材である。実際,以下に述べる特許には,tactile(触知できる)という単語が頻出する。鍵盤は,単なるスイッチではない。逆に言えば,人間工学を知らぬかのような昨今のキーボードは,その本質から言って,鍵盤としては邪道なのである。1970年代以降の鍵盤構造史は実にtactile feelingを実現する歴史であった。

さて,われわれが現在目にする鍵盤の多くは薄膜接点方式(membrane switches)を基本とし,その上に可動部を作るという形式を採用している。薄膜接点は2枚の導通性のシートを,空間保持用の絶縁体で挟んだような構造をしており,軽く触れただけで導通する。座屈ばね等の可動部の技術の確立には時間が必要だったが,この単純素朴な接点方式をキーボードに応用する試みは1960年代から認識されていた。薄膜接点方式の利点は,電気的接触部を密閉することで,高い耐久性・信頼性を実現できることである。また,電気的作動部と機械的なばね機構を分離して製造できるので,製造コストの低下も期待される。

しかしすぐ下で引用するような初期の薄膜接点キーボードは,ひとつ致命的な欠点を持っていた。すなわち,キーの押し込み量が十分取れず,いつ導通したのか操作者がわからないことである。それゆえ,1980年代に至るまで,機械ばねと一体化したアルプス電気流の機械接点方式(mechanical switches [in its narrowest sense])との並存状況が続く。薄膜接点方式が機械接点方式を市場から駆逐するのは,アクチュエータ技術が十分成熟した後である。それまでは,薄膜それ自体の弾力をばね機構として利用する(現代の眼から見れば)中途半端な方式が多く見られた。電気的な部材と機械的部材が未分化な未熟な時代の技術である。便宜上それを本稿では,薄膜ばね機構と呼ぶことにする。下に簡単に流れをまとめておく。

初期のキーボードスイッチの発展過程

薄膜ばね方式の登場は案外古い。米国特許では1960年代に基本的なアイディアが出され,1970年代にほぼ構造が確立した。筆者の知る限り,キーボードという言葉と結びつけた公知例のうち一番古いグループに入るものとしては,1963年5月の,IBM Technical Disclosure Bulletinに掲載された“Non-mechanical keyboard”がある(下図)。

それによれば,弾力性のある伝導性の隔膜(diaphragm)に2のようにくぼみをつけ,基盤に印刷された電極5との間に0.002インチ(約50μm)の隙間を空けておく,とある。回路図に示すように,この2と5の導通によって,“a unique coded output ”が回路(B)から得られるという説明である。このようなほとんど自明な回路図を付すところが,時代を感じさせてほほえましい。もともとスイッチというものは2つの導体の接触・非接触を行う機構であり,それを格子状に並べる必要があるとあれば,このような構造を発想するのは難しくはない。実際この時期には,プッシュ式電話を始めとして様々な提案がされており,薄膜接点式それ自体には基本特許と呼べるようなものは存在しない。

上記と同様な発明として,1971年には“Elastic Diaphragm Switch”と題して,スペーサー5を挟んで接点2と3を配置し,全体をflexible sheet 1で覆ったような構造のスイッチが提案されている(上図)。それ以前にも同様な提案は多く存在する。現在,数百円程度で売られているカード型電卓の(非常に押しにくい)キーの原型である。シャープが世界初のLSI電卓「QT-8D」を発表したのが1969年のことだから時代的にもうなづけるものがある。本稿では電卓史には触れないが,興味ある読者はVintage Calculator Web Museumあたりを一瞥することを勧める。余談ながら,初期の電卓史で大活躍した嶋正利氏の講演を学生時代聞いたことがある。その頃は計算機には大して興味もなく,覚えている話と言えば,東北大学理学部化学科の時に,実験室で爆発騒ぎを起した話とか,自分は計算機について体系立った教育を受けていないので何か計算機について言う時に不安で仕方ないとか,そういう話のみ。なにやら興奮して本にサインを求める連中を,不思議な顔で眺めたものであった。

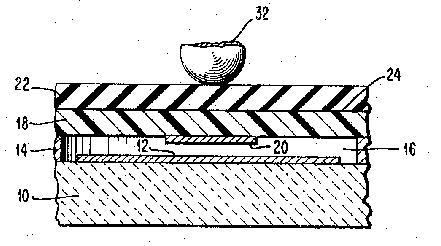

このような導体を直接触る型ではなく,現代的な鍵盤らしい薄膜接点方式の提案は,おそらく米国特許3,382,338が最初のものである(1968年登録,下図)。12と22が金属接点で,18がdiaphragm,16が空洞部である。発明の肝は,鋼もしくは陶器の球32と,neoprene rubber 22の組み合わせである。ボタンを押すと,じわじわと空洞が狭まり,適切な操作感を伴って導通が生ずる。反発力はもっぱら隔膜の弾力によっており,本稿で言う薄膜ばね機構の範疇に入る。本文によれば,

What has been described is a unique mechanism for actuating elastometric switches which provides for key travel and produces the proper “feel” to an operator.

とのことである。その後の鍵盤構造史の発展の方向を正しく予見した意義深い文章である。IBM所属のP. Arseneault, W. Falls, and S. U. Blaskovicらによる特許であった。これと同様な発想による改良として,3,584,162も挙げておく。

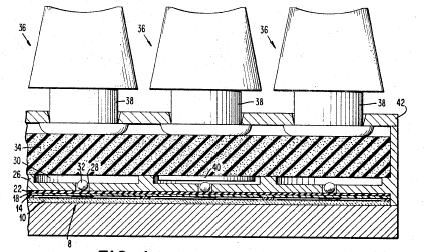

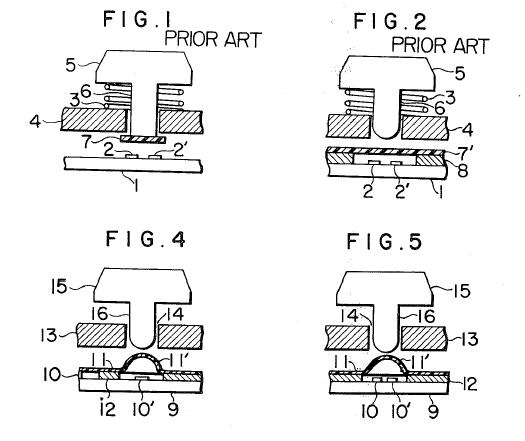

その後も可動部の改良が続けられた。“Push button switch with elastic conductive sheet”と題された特許が,松下電器から1975年に登録されている。米国特許3,987,259から以下に図を引用する。FIG.1と2が従来技術,4と5が請求項にあたる。図から,あるいは特許自体の題名から明らかなように,薄膜にふくらみを与えて,その弾性をばねとして利用しようというものである。この種の提案の中ではおそらく最初のものである。電気接点とばね機構の分化が不十分であるものの,後のゴム椀ばねを使った薄膜接点方式の鍵盤の元祖といえよう。

このような構造は,薄膜のくぼみがへこんだまま元に戻らないなどの障害がつきものであった。これに対しても様々な改良の跡を米国特許に見ることができる。例えば1988年登録の米国特許4,720,610などが挙げられる。そのような改良の結果,薄膜ばね機構を有するキーボードは今もなお,電卓などに見ることができる。それ以前の時代に電卓というものは存在せず,また,電卓自体も小さいものであるため,触知感に多少難があっても受け入れられたのであろう。しかしPCの鍵盤の前には1世紀近い歴史を持つタイプライターという機械が存在していた。タイプライターという高い壁の前で最も真剣に思い悩んだのはおそらく,独特の機構を持つ電動タイプライターで市場を席巻していた会社――「国際事務機株式会社」,すなわちIBMであった。

(2001年8月)