ThinkPad 701が発売された1995年という年、私は確かPentium 133MHz搭載のGatewayの新型デスクトップの上で、発売間もないWindows 95を初めて触り、その使いやすさに感動していた。ThinkPad 701が発売された当時のカタログには本体価格75万円とある。ちょっとした車が買える値段である。そのような価格帯の機械は私の意識の埒外であった。それに私はその当時、IBMという会社が好きではなかった。

ThinkPad 701を手に入れたのは、中古市場で発売当時の価格の10分の1以下に下がってからのことである。i486DX4/75MHzというスペックはすでに骨董品であった。Windows 98ですら荷が重い。しかし701—開発名バタフライ—は私にはずっと引っかかる存在だった。1990年代後半、電網と結びついたPCが社会基盤を刷新する中で、計算機と人間の間に、ある意味でありふれた対立の構図が繰り返し再現されるのを私は見た。PCにヒューマニズムはあるのだろうか? 答えが出るはずもない自問自答をしていると、時折頭の片隅に、優雅というよりむしろ冗長なあのマシンが頭に浮かぶのだ。キーボードに対して独立した名称が与えられた唯一のThinkPad。TrackWriteという冴えない正式名称よりも、やはりそれはバタフライと呼ばれるべきだろう。その名称といい、ニューヨーク近代美術館(MOMA)の永久展示品になっているらしいという伝説といい、そこには特別な何かがあると思われた。

初めてバタフライを開いてみた時の光景は忘れられない。包みから出して、うやうやしくその2kgの筐体を板張りの床に置き、前面の留め金を動かして恐る恐る開く。60度くらい開いたところで突如カシャカシャと乾いた音がして、キーボードが開いた。ばねの残響であろうか、わずかに残る金属音を感じながら、私は思わず笑ってしまった。その動作は美しいというよりは見事にマンガ的であり、子供のころあった超合金モノのおもちゃを思わせた。美術品にふさわしいとはその時は決して思えなかった。

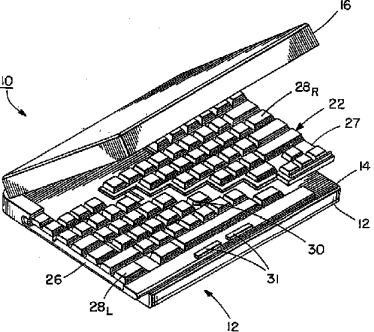

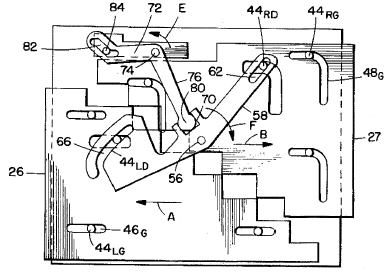

キーボードを取り外してみた。それ自体かなりの重さと厚みがある。最近のThinkPadの鍵盤の数倍の重さがありそうである。裏面を眺め、開閉動作を繰り返させてみると、てことカムが実に巧妙な動作をしていることがよくわかる。上の写真で中段右にあるカムの接写が下の写真である。キーボードをたたむ途中の状態を示している。カムが動く溝の形状からわかるとおり、裏面写真の右半分は左右にのみ動き、左半分はΓ型に動く。

キーボードのラベルにはManufactured in the U.S.A. by Key Tronicとある。上が日本語キーボード、下が英語キーボードである。Key Tronic社はキーボードの世界ではよく知られた会社である。エルゴ・テクノロジーと称して、ひとつの鍵盤においてキーにより押し下げ力を違えた鍵盤を作っており、日本の東プレ同様、ゴム椀式鍵盤の製造業者としては意欲的な部類に入る。

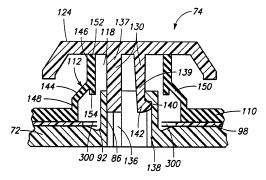

上の写真で、US PATというのがこのキースイッチについて米国特許番号を示している。米国特許5,298,706にあたってみると、「Membrane computer keyboard and improved key structure」という特許で、この名前の通り、薄膜接点とゴム椀からなるスイッチの特許である。代表図を示しておく。まさにこれがバタフライのキースイッチ構造自体の特許となっている。

実際のキーボードのスイッチ構造を写真で示そう。ゴムシート自体にゴム椀が形成されており、それをめくると薄膜接点とキートップの固定軸がのぞいている。現代のノートPCで必ずといっていいほど見られるパンタグラフ構造はここでは見られない。PS/2 Model L40 SXに採用された1379590のスイッチとはまた異なるもので、機構の進化の歴史を示していて興味深い。

ASCII誌の開発者インタビューでも言われているように、バタフライはアメリカで開発が行われた最後のThinkPadである。これ以降、基本的に日本の事業所において、日本人の手によってThinkPadが開発された。実は私は長い間IBMという会社が好きではなかった。産業スパイ事件に関する日本のマスメディアの報道の影響もあったかもしれない。これがアメリカ産の最後のThinkPadということは、600系を頂点とするThinkPad鍵盤の名声を作ったのはIBMの日本人技術者ということになる。ThinkPadを個人的な購入の際の選択肢に入れたのは、そういうことを知ってからのことである。

バタフライキーボードの打鍵感は、この時期のゴム椀式鍵盤にありがちなことだが、あまり褒められたものではない。経年劣化もあるのだと思うが、ゴム椀のばねは固く、相当力を入れて叩かなければスイッチが入らない印象である。キーボード自体の剛性が高いため、宙ぶらりんのEnterキーを押したときの基板のたわみは想像したほどではないのだが、やはり全体に安定感に欠ける印象は否めない。実に2.8kgあったIBM PC鍵盤の豪快な剛性とはまた別系統に属するものである。

バタフライ鍵盤の機構自体の特許は、1994年3月23日に、「Keyboard with translating sections」と題して、John P. Karidis, Michael P. Goldowsky, Gerard McVickerの3名により出願されている。米国特許番号5,543,787である。また、ThinkPad701の発売直後、1995年3月29日にも、「keyboard with movable keyboard sections」と題された特許が、上の3名により再び出されている。こちらの方は米国特許番号5,659,307である。これらに呼応して日本でも「バイアス式可動キーボード・セクションを備えるキーボード、およびそれを有するコンピューターおよび装置」と題された特許が1996年3月に出願されている(特開平8-286798)。

これらのいずれも筆頭発明者になっているのがジョン・カリダス(John P. Karidis)という男である。日本国特許では「キャリディス」という表記になっているので検索の際は注意されたい。カリダスは2001年5月に発表されたTransNoteの設計者としても名高い。マニア筋にもよく知られた人物で、1996年には秋葉原でコアな人々と座談会などを催している(蝶々のお宿)。TrackPointの発明者であるテッド・セルカーはIBMをやめMITメディアラボに移ったようだが、2002年9月現在、カリダスはまだIBMにいるようだ**。

特許の中にはバタフライの鍵盤の動きが詳細に説明されており、実に面白い。段ボール紙で模型を作ったら小学生の夏休みの自由研究としては表彰ものかもしれない。機構のポイントは、PCの上蓋を閉めるというだけの動作で、自動的にキーボードを収納するという点にある。移動途中のカム位置を示したのが下図である。何ともいい具合に曲がったアームが、鍵盤の分割収納動作を司っている。このような図を見て、再びバタフライの開け閉めを繰り返してみると、これを作り上げた開発者たちに、強い敬意を感ぜざるをえない。

確かに実に感嘆すべき機構である。実物に触れれば触れるほど、愛着が湧いてくる機構である。しかしである。別にフルサイズのキーボードでなければ入力ができないというわけではない。所詮はオフィスの外で使う機械なのである。B5サイズのノートPCでも、キーの間隔を狭めることで固定式キーボードを搭載した機種はいくらでもある。間違いなくこの鍵盤によりPCの細部の設計変更を迫られたはずで、この特注の鍵盤とあわせて、相当なコスト上昇があったに違いない。実際、発売当初の価格は75万円にもなった。私が今こうやって素朴に感心していられるのは、ほとんど良心の呵責を覚えない程度の価格でそれを手に入れたことも大きいに違いない。偉大なる冗長さ。まさに「見事にマンガ的」なのである。

機構としての成功は別にして、バタフライのコンセプト自体の失敗はカリダス自身が認めている。バタフライはいつか復活するだろうかと問われて、彼はこう答えている。

バタフライのようなやり方が意味を持つのは、8インチや10インチとかの小型ディスプレイに、できる限り大きなキーボードを合わせなければならない状況においてである。より大きなディスプレイを容易に実現できる現在、バタフライはもう必要ではなくなった。

(Shaping the evolution of the PC, John G. Spooner, CNET, July 2001)

彼はその後に、「We’ll wait and see whether the market need develops (again) for that.」と付け加えている。TransNoteのことを指していたのかもしれない。あるいは2001年5月に発売されたスティングレーことThinkPad s30を思っていたのかもしれない。いずれにしろ、機械と人間の間に横たわる矛盾を止揚するなどといった理想論ではなく、過渡期の実用品として素っ気なく自らの発明を片付けていることが注目される。しかしバタフライはわれわれにとってそれだけのものに過ぎなかったろうか?

私は思う。バタフライの意義は、機構それ自体のみにあるのではないのだと。ノートPCという、おそらく地上でもっとも無駄が許されない機械において、このような冗長な機構が搭載されたこと自体が歴史的快挙なのだ。あの優雅な収納動作は、ある種の宗教的儀式 ── 機械と人間の間の葛藤の現実に何がしかの啓示を与えるかもしれない宗教的儀式であった。今や私はThinkPad 701CがMOMAに永久展示されなければならなかった理由がよくわかる。時間軸のこちら側からそれを眺めて嘲笑してはいけない。時間軸のあちら側から、いわゆるIT革命の変革の不安の中に屹立したであろう神々しい光をわれわれは感じなければならない。

かくして、嫌われ者であったこの米国の巨大企業は祭司としての地位を勝ち取り、バタフライは神話となったのである。

** 2018年7月 追記。John P. Karidis博士は2012年に亡くなりました。ご冥福をお祈りいたします。