キースイッチの名門・アルプス電気

鍵盤の構造につき米国特許を検索していると,日本メーカーの名前が頻出する。米国特許だから米国企業がやはり多いけれども,3,4割は日本企業ではないかと思われる。その中で鍵盤史に独特の光芒を放っているのがアルプス電気である。現在でもアルプス電気製のスイッチは,DellやFilcoの鍵盤に使われており,マニアの間では高級メカニカルキーボードの代名詞ともなっている。

杜氏TED氏のご教示によれば、1980年代の中頃、キーボード用スイッチとしてのアルプス電気のシェアは8割を越えていた由である。氏の文章から引用しよう。

https://park16.wakwak.com/~ex4/kb/tech_alps_bigfoot.htm 等に BigFoot と称して紹介されているスイッチは SKCM という型番で、当時 US などではパソコンメーカーがわざわざ「ALPS の CM スイッチを使っている」とカタログに謳うくらい評価の高いものでした。このスイッチを使うだけでそのパソコンメーカーの信用が高まるくらいだったそうで、日本では信じられない話でした。

評判が高かったがゆえであろうが、アルプス・スイッチにはいくつかのコピー品が存在することが知られている(上記K.Tanaka//氏の解説参照)。下記に示すように特許はアルプス電気が持っているから、明らかに違法である。しかしその裏には、OEMビジネスをめぐる複雑な事情もあるようで、杜氏TED氏によれば、「当のALPSでコスト的にこの様なメカニカルスイッチの供給が困難となってしまい、しかし供給責任もあることから、ある意味優良なコピーを作れるメーカーを黙認というか一部援助さえして育てていったという経緯が」ある由である。確かに1990年代後半、PCの価格が劇的に低下すると、アルプススイッチは大手のPCベンダーの製品から姿を消した。DellのBigfootですら、晩年のものはコピー品という説がある。

余談ながら,アルプス電気は1999年にプリンストン債詐欺事件の被害者になり(深澤ポン太氏の解説参照),200億円を越える巨額損失を出した。しかも,財務担当者は個人的にリベートをもらってこの無謀な投資をしていたらしい。筆者の大学院時代の先輩(博士号所持)が同社の研究所に勤務していたのだが,このあおりで,わけのわからない営業の部署に飛ばされてしまった。温厚ないい人だった。会社は,基礎研究に従事する社員を減らしたかったのだと思う。その判断自体は仕方ないけれど,請われて行った会社でそのような目にあうとは不運だと思った。技術的な面から言うと,鍵盤史において同社は最高の企業のひとつである。その最高の技術者たちは,あまりにナイーブな経営陣をさぞかしうらんだに違いない。

*上記アルプススイッチに関する部分は杜氏TED氏からのご教示により、2003年6月28日に追加しました。氏に感謝いたします。

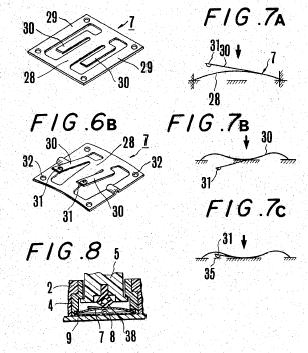

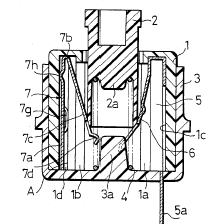

板ばねスイッチの基本特許

5576-001に使われているようなアルプス・スイッチの原型が現れるのは,同社のTaneo Murata氏が1974年に提出した米国特許3,899,648が最初だと思われる。題名は“Nodally operable push button switch”。nodallyという言葉を意訳すれば,「カクッと感じる押しボタンスイッチ」という感じだろうか。全体の構成はすでに示したので,ここでは板ばねの詳細図と,全体の組立図を拡大したものを引いておこう。下図に示すように,弓なりになった板ばねがある程度の荷重で座屈を起すことにより,本特許で言うところのsnap-actionが生じるというものである。比較的長い押し込み量を確保するため,図で6という番号が振られたつるまきばねを併用している。板ばねを使ったスイッチはそれまでに数多くあったが,座屈を明示的にnodal actionに応用しようという発想はこの時期では新しかった。5576-001と002はしばしば「ブラインドをパキッと折るような音がする」と打鍵感が表現される。ブラインドを折るのも力学的には同様の座屈現象であり,その意味でもまったく正しい表現だといえる。

思えばIBMの座屈ばね機構もまた座屈現象を用いたものであった。ゴム椀式鍵盤のカクッとなる感じも(線形弾性体ではないので多少意味は異なるが)座屈現象に基づいている。計算機の鍵盤が現代の意味での鍵盤となったのは,座屈現象の応用に人類が気付いたためだ,と言ってよい。ちなみに筆者は機械工学科の学生だった時代に,比較的真面目に材料力学を学んだのだが,座屈に関しては一端固定柱に対する大昔のオイラー理論から始まって,テトマイヤーの実験式をなぞる程度であった。座屈のヒステリシス現象の存在について,このような実際の応用例も交えて説明してくれたらさぞかし興味も湧いたろうと思う。

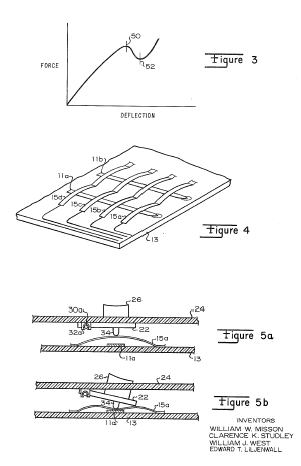

このような板ばね機構はアルプス電気以外にもこの時期数多く提案されている。例えば,“Keyboard having switches with tactile feedback”と題された特許が,1971年にヒューレッド・パッカード社から出されている(下図)。板ばねの座屈現象を,力-変位図で説明していることなど,なかなか評価できる特許である。しかし一見してわかるとおり,アルプススイッチと比べて,押し込み量が取れず,打鍵感は圧倒的に劣るはずである。グラフの軸に数字が入っていないのも,機構が実用段階にないのを発明者自身わかっていたからなのかもしれない。これを改良したような板ばね式スイッチが1975年に“Tactile feedback keyboard switch assembly and actuator”と題してUS3969600に提案されている。最大荷重が実に140gfに設定されているなど大変面白いのだが(そういう力-変位図がある),ここでは省略する。

IBM製品への採用をめぐる事情

この板ばね機構の存在を世間に事実上はじめて知らしめたのが,日本IBMから1983年に発売されたマルチステーション5550であったという事実は面白い。当時IBMは座屈ばね機構の独占的な特許を持っており、1981年のIBM PCの発売以降,IBMの鍵盤製造部門――IBMレキシントン事業所――は着実にノウハウを蓄積していたはずであるが、同機が日本独自の仕様であったため、スイッチの供給を見送ったようである(杜氏TED氏のご教示による)。

DOS/Vが日本市場を席巻した後にPCに触れた私のような若造には想像しにくいことであるが、マルチステーション5550は、DOS さえも使わない日本独自のワープロ機であった。もとより一式そろえて100万円以上するような代物であり、そうであれば、独自仕様の鍵盤を採用しても不思議ではない。声がかかったのは、冒頭でも触れたように、当時首位のスイッチメーカーのアルプス電気であった。

日本IBMから発注を受けたアルプス電気の技術者たちは、IBMの座屈ばねの特許に抵触しないことはもちろん、日本IBM側からの厳しい要求に見合うものを作り上げなければならなかった。そうして約1年半かけて完成したのが、4773313等に採用されているアルプス・スイッチである。結果的に,開発開始から鍵盤の量産開始まで約2年半の期間が経っていた。現在では考えられない贅沢な時間の使い方である。

*この部分の執筆に当たっては,日本IBMの米持健信氏および、杜氏TED氏に親切なご教示を得ました。ここに名前を掲げて感謝の意を表します。

もうひとつのアルプス・スイッチ

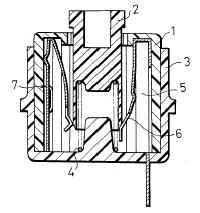

IBMは座屈ばね機構以降,鍵盤に関して画期的といえるような発明をしていないのに対し,アルプス電気は1980年代にもすばらしい機構を作り出した。Flico製の鍵盤に現在でも使われているものである。本稿では仮にそれをアルプスIIと呼んでおく*。5576用の板ばねよりもむしろこちらの方が出荷台数としては多いはずである。この方式の特徴は,電気接点のON-OFF動作の方向が,キーを押し込む方向と直交しているという点にある。つまりキーを押してゆくとあるところで電極が横に動いて導通する。当初このような方式は,電気的特性を改善する目的で考えられたらしい。アルプス電気が1977年に提出した特許(US4153829)では,sliding noiseとかchatteringのない良好な電気接点を実現するのを目的とする,としている。技術進化の方向としてはまことに健全な発想である。地道な改良に頭が下がる。

*本スイッチはALPSのオンラインショップ(電即納)にて「ソフトプッシュスイッチ」という名称で販売されているものだそうです。bigfootというのはスイッチの名称ではありません。 K.Tanaka //氏のご教示に感謝いたします。

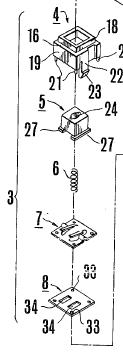

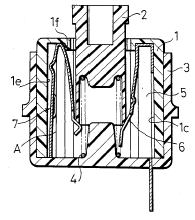

アルプスII式スイッチの構造に関する特許は,これら技術開発の積み重ねの上に,1985年に提案されている。題名が面白い。“Pushbutton switch with aural confirmation of operation”,すなわち,「耳で(aural)操作を確認できる押しボタンスイッチ」。鍵盤関係の特許ではtactileという形容詞は定番であったのだが,auralというのは珍しい。発明者Taneo Murataは本文中で以下のように明記している(下線は引用者)。

It is the main object of the preset invention to provide a pushbutton switch which is excellent from the viewpoint of human engineering in that it can not only give a tactile feel but also produce a clicking sound within the switch casing when the switch is actuated.

(cited from US Patent, US4642433.)

実に画期的な着眼点だと思われるのであえて全文訳そう。「この発明の最大の目的は,人間工学的に見て以下の点で優れた押しボタンスイッチを提供することである。すなわち,スイッチが動作した時に,適度な手応えがあるだけでなくスイッチの入れ物の中でクリック音を発しうること」。1980年代半ばに来て,時代は進歩したと感じざるを得ない。1970年の鍵盤構造史は,ひたすら触知できる(tactile)スイッチング動作を求めて技術開発が進められた。その金字塔がIBMの座屈ばね機構であった。しかし手元にある座屈ばね式の鍵盤を叩いてみると,ばねの残響音の濁りが日本人である筆者にはやはり気になる。アルプス電気の技術者は1980年代に来て,過去の水準を完全に越えた。電気接点としての信頼性,触知感,そして打鍵音の味付け。これらを同水準で達成したこのアルプスIIが今でも鍵盤趣味者の憧れの的となっているのも当然である。

ざっとこの機構の動作を説明しておく。図では見にくいが,4という番号が振られたところにつるまきばねが入っており,その反発力を左右の板ばねで調節するようなつくりになっている。6はcontact springと呼ばれており,5と触れることで導通する。問題のクリック音は,板ばね7が内壁1eを叩くときに生ずる。詳しい動作はK.Tanaka//氏のすばらしい解説を参照されたい。ひとつ指摘しておくべきは,アルプスIIの触知感が座屈現象によらないことである。座屈のような「じゃじゃ馬」に頼ることなく,2つの板ばねの精密な配置によって緻密な手ごたえを醸し出す。すばらしい機構である。

アルプス電気はアルプスIIという突出した作品を作り上げた。しかし時代はまもなく1990年代の声を聞く。PCの大衆化により出現した新たな市場は,アルプスIIを鑑賞するに十分な感受性を備えていなかった。むしろ歓迎されたのは,未熟な製造技術でもそこそこのものが作れるような機構――現在主流をなすゴム椀機構である。

(2001年8月)